产业链:既竞争 又合作

触控产业生态的转变,其实肇因于全球中小尺寸面板产业板块仍然持续移动。王贵璟分析表示,过去部份日本厂商以退股或者抛售TFT事业部方式逐渐淡出市场,其中一部份OLED技术流传到韩国业者手上,韩系厂商持续强化其TFT面板事业以及众所周知寡占市场的AMOLED技术。另外一部份的OLED技术移转到台湾,一线厂商切入品牌厂供应链,如新奇美与友达投资AMOLED,二线厂商则转战触控面板与利基型市场。而韩商与台商进军的产业版图新大陆,则不约而同都选择了中国大陆,韩商将部分低阶生产区转移到中国地区,而台厂则在中国设置面板模块厂以降低成本为主。

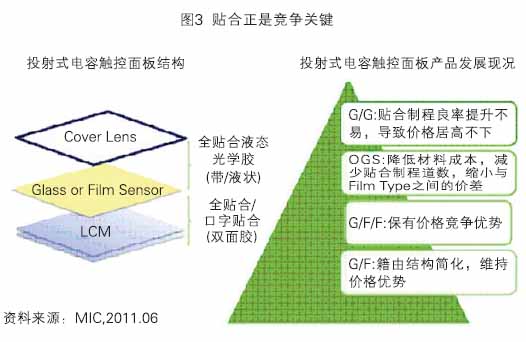

由于平面显示器产业正面临史无前例的黯淡期,中小型面板产能往往仍有剩余空间。为了增加附加价值,面板厂商开始积极寻求转型,利用既有的产线移往触控传感器以及电子纸基板、AMOLED生产。针对触控感测,则在传感器之外设置贴合模块产线试图建构一条龙的供应链。

面板厂的大动作,对本就专精于触控领域的业者产生威胁;多方人马进攻,大家的定位不再单一不变,随着面板厂自制彩色滤光片的比重提升,促使彩色滤光片厂商转往生产Glass Type Ssnsor,而电阻式面板厂眼见市场主流开始移转,也利用现有的网版印刷设备生产Film Type Sensor。大家跨进产业的基础不同,业务多元化的结果就是时而竞争、时而合作,模块订单量仍不大的公司、Sensor也仍旧可单独出货,各厂商之间的合纵连横态势更値得关注。

看台湾:找到自己的微笑曲线

面对TFT面板厂商垂直整合的大动作,原先都是以简单水平分工方式运作的触控面板厂商,被迫积极向上游进行整合。在韩国市场,触控模块出货量成长幅度很大,归功于其强大的手机品牌业者;中国市场是后起之秀,建构投射式电容产业链的速度甚至比传统电磁式触控技术更快。

至于台湾触控业者,也正在尝试建立完整的价值产业链。DisplaySearch表示,台湾本身具备的条件包括系统制造,触控模块,ITO Glass,ITO光罩,Cover Lense都是台湾厂商的能力范围。不过,台湾业者目前仍然缺乏ITO Film和ACF相关资源,这两者主要资源仍然掌握在日本厂商手中。此外,触控控制IC大厂Atmel,Synaptic以及Cypress也仍大权在握。

台湾谈触控产业,通常会将产业链以是否打入Apple供应商作为区分标准。Apple供应链部分,奇美电子的价值链整并动作很大,Cover Lense面板与系统制造都囊括在内。非Apple供应链则以Tier1的智能型手机与非苹果平板客户作为利基。传统的TFT-LCD面板厂商无不希望能在触控找到新的机会而在控制IC,台湾本土业者得到好订单的机会恐怕要到2012年。

台湾触控产业的机会,在于操作系统对于触控功能的支持。无论是iOS、Android、Windows8、还是MeeGo,无论是传统PC操作系统或是行动操作系统,无不纳入触控功能,市场肯定迅速成长。iPhone第一代到第五代仍然方兴未艾,显然看得出触控产业不怕找不到舞台;而且中大尺寸应用不断沿伸,正处于新兴爆发期,触控产业的黄金十年还在攀爬的路上,此话并不为过。

不过,黄金十年并非人人有份。大好机会同时也伴随着威胁,消费者的需求千百种,应用需求必须量身定做,技术不可能原地踏步,肯定是比光阴更不留情地推陈出新,厂商必须备足银弹不断投入研发资源、并确实让产品与技术作连结才行。再来,未来触控之路也将更为崎岖。选择走先进制程、高阶路线者,面对的敌人是坐拥金山银山的国际大厂,以及老神在在的Apple,随时可能以多点触控与手势专利赏你一道紧箍咒;而压低成本低价抢市者,则更难走,面对大陆厂商的低价竞争,制造优势其实不再是台湾厂商的强项。如何在触控的黄金十年创造属于自己的黄金时代,是从业者都面临着的巨大考验。

Vtron威创拼接墙

Vtron威创拼接墙 台达拼接墙

台达拼接墙 飞利浦液晶拼接墙

飞利浦液晶拼接墙 aoc

aoc cisone启沃

cisone启沃 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime