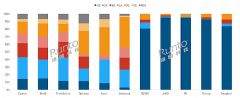

2008年,家用投影机市场经历了有史以来最残酷的价格风暴。在800*600娱乐产品市场、720P和1080P专业影院产品市场,销售均价都创造了历史新低。尤其是1080p影院级产品,最低售价从年初的三万多元压低到目前14000元档位,跌幅甚至超过半数。然而,这种“大降价”并没有呼唤出厂家梦寐以求的家用市场的大爆发,反而将投影市场推向更尴尬的境地。

和任何行业的“降价促销”目的一样,08年投影机厂商选择进行大规模家用市场的价格战也是为了扩大市场销售规模。多年以来,投影机家用市场虽然一直保持不错的增长速度,但是在只有两三万台的基数上,如果市场格局不发生质的变化,那么市场的真正扩大依然希望渺茫。

然而,在产品技术已经成熟、产品数量也达到一定规模、支持厂家亦不在少数,甚至即便是渠道领域也已经在IT卖场和专业集成商两个细分市场得到较好渗透的背景下,厂家们和业内的分析人士能够给“扶不起”的家用投影市场开出的良药,也就仅有降价这一招了。

在家用投影机价格普降之前,依靠价格下降达成产品普及的案例并不在少数。其中,与家用投影机应用模式最为接近的是“高清平板电视”。04年开始的大规模价格调成,成功的促成了平板电视由“贵族产品”到“平民产品”的形象转变和市场普及。平板电视的迅速成功,不能不使家用投影机厂商眼红:平板和家用投影均带有“高清大屏幕”的概念,同时也是家庭影院最佳的显示设备选择方案之一。

同样的应用概念下,投影机产品在大屏幕的“大”上享有得天独厚的优势。起始画面尺寸80英寸的投影机远远超过了平板电视主流产品40英寸的应用级别。同时,在电影效果上,投影机更具有显示性能上的优势。基于这些优势,也有人认为,平板带来的高清、大屏幕、家庭影院概念正在为家用投影机的普及“开辟道路”。在这样的背景下,投影机厂商选择沿着平板降价的路线普及也就不足为奇了。

在08年,投影机厂商展开家用投影机价格战的另一个原因,也是重要的时间节点是08年北京奥运会的召开。对奥运经济的巨大预期,以及奥运经济对家用显示产品销售必然出现的拉动作用,使得投影机产业认为,奥运盛事是家用投影机市场获得质的突破的最好“时间窗口”。

在奥运会市场上,各家家用投影机厂商均采取了备足货源、提高优惠额度等举措来吸引广大消费者购买家用投影产品。但是,实际的销售情况却并不愿意按照投影机厂商的计划前进。虽然,奥运期间,家用投影市场获得了小幅度的增长,但是依然仅仅限于“合理的成长”,并未出现厂家预期中的“大爆发”:奥运会并未真正带来家用投影市场的转机。

甚至,对奥运会巨大的预期还造成了部分厂家和商家的产品储备量过大,从而形成了后奥运时期家用产品,尤其是主流的1080p投影机产品持续降价的局面。同时,奥运会前未采取大规模价格攻势的企业,则受到了价格战的显著冲击,产品市场占有率出现下滑。这种局面则导致在后奥运时期,本未有意加入价格战的厂家,也被迫“接招迎战”。

在价格持续下滑的局面下,产品销量增幅的有限,又形成了另一个不利局面,那就是厂家、销售商的“利润”被进一步削薄。甚至,部分增长过慢的销售商和企业、或者细分产品线的利润水平较去年相比不升反降。

为什么在许多产品上屡试不爽的“价格战”在家用投影机产业上就不灵呢?解开这一谜题必须从消费者的需求来着眼。

无论是国内市场,还是全球市场,购买家用投影机的用户都应该是“电影迷”。选择家用投影机的第一标准必然是影像显示性能。或者说,家用投影机市场,首先就是追求性能和技术的消费者的市场,是非常在乎“体验”效果的消费者的市场。投影机是家庭娱乐的增值产品,而不是必须产品。

如果有了这样的认识,那么就可以在家用投影机与平板电视之间划上一道明显的界限。电视机实际上是家庭娱乐的必须产品:只需看看国内广大的农村市场,没有冰箱、没有空调、没有洗衣机、没有抽油烟机,但是他们却拥有电视机的事实,就足矣感觉到家用投影和电视的区别。一个属于享受级的产品,一个是必需品;一个属于高端俱乐部,一个属于普通大众。

属于高端俱乐部的家用投影机,会不会由于价格的降低而成为“大众”产品呢?这个问题可以以“倒序”的方式来论证:如果家用投影机真的大众化了,那么他就会和电视产品产生直接的竞争——两个都是家用显示设备,他们面对的内容无外乎电视节目或者电影,在基本功能上体现不出差异性。当然,家用投影机在电影效果上略占优势,这就如同电视机更适合看电视节目一样。这种差异不足以导致在“大众”领域二者处于不同的细分市场。也就是说,如果投影机大众化了,消费者就面临着二取其一的抉择。

如果投影机和电视机不处在同一竞争线上,也就是说消费者不需要再购买家用投影机产品或者平板电视间做出选择,而是可以购买两个,那么就是说二者针对的市场不同——投影机是高于平板的产品,体现出高一级的应用享受,是“高端俱乐部产品”。

享有“高端”尊荣的家用投影机的市场只能是“电视机”的补充,是那些有钱又有时间的人用来专门欣赏“电影大片”的产品。把家用投影机的应用锁定这样的人群,并不是说这个产业没有前景或者前途,而是说在评估目前家用投影机市场的增长潜力、制定市场拓展规划的时候应该符合“家用投影机”市场的基本销售规律。

冠以“享受”这样的名称的家用投影市场如何扩大呢?这不是仅仅价格战能解决的问题。08年,家用投影机大规模的价格下调,并未带来实际的家用市场的腾飞,反而对销售者和生产者的利润管理提出更苛刻的挑战。

如果非要从“钱”的角度来分析家用市场的增长潜力,那么就必须区分三类人群。其一是具有较好的经济能力的人群。例如税法规定的个人所得税自主纳税的年收入12万的限度。在有房、有车之后,进一步丰富家庭娱乐生活,选购一台家用投影机肯定是不错的决定。第二类是我国的中产阶级、普通白领。这部分人虽然还不是整个社会最大的消费群体,但是应当属于普通人中消费能力较强的那一部分。大概人均年收入在5万到12万之间。他们在投影机产品的投入上则面临一定资金压力:不是买不起,而是有权衡利弊。第三类人群属于发烧友类。这类消费者对专业级的影院效果具有极强的欲望,一旦自己具有基本的经济能力,就会选购相对适合自己的产品。在目前阶段这类消费者为家用投影机的消费主体。

以上三类人群中,第三类无疑是最少的、第二类最多、第一类位于中间。有关第一类和第二类人群的具体规模很难评估。但是据可靠数据表明,符合第一类的人群达到城镇人口数量的五十分之一以上,第二类则应以亿为单位计算。据新华社数据,07年4月止,全国个人所得税自主纳税申报人数为160万人(低于预估的600-700万人)。

再来看一下家用投影机的价格水平,720p产品普遍低于万元、1080p产品目前也仅仅13000-80000元(年初数字为30000-80000元)。这样的价格,对于属于大宗长寿命家电产品的投影机来讲并不算高,尤其是对于属于第一类人群的“高收入群体”目前家用投影机的价格完全能被接受。但是如果考虑了家用投影机的投入属于“享受型消费”,对于国内普通中产阶级,也就是上文中的第二类人群来讲则依然“价格不菲”。

经过这样的分析可以看到,如果将家用投影机应用目标客户定位为“中产阶级”,这类产品的价格必然成为挡路虎之一。但如果我们行业的主要针对目标集中在高消费人群,年收入12万以上的群体,则投影机的价格问题并不存在。那么问题的关键就成了,家用投影机产品作为“享受型”产品,到底是应该优先开拓高收入人群,还是开拓次之的中产阶级,甚至是低收入人群:答案是显而易见的。

在人们讨论家用投影机普及化的时候,其实最大的伪命题是出自这个话题本身:到底有没有家用投影机的普及化市场。笔者认为这样的市场是不存在的。家用投影机和普通电视的区别就如同凯迪拉克跑车和奇瑞QQ、奔奔、奥拓的区别;也类似高尔夫球和足球、篮球、橄榄球的区别:一个是少数人的游戏和享受,另一个是普通大众的游戏和享受。在世界上不存在家用投影机普及的市场案例,就如同不存在凯迪拉克或者高尔夫球普及的案例一样。

家用投影机的市场的扩大(注意,绝不是普及),必须明确目标市场消费群体:影音发烧友和追求生活享受的“富人”们。——至少这是未来几年的基本状况。平板电视有今天的市场局面,也经历过五六年的“富人阶段”和之前更加漫长的“产业导入期”。而目前家用投影机市场则处于富人阶段和在此之前的产业导入期的焦点上。

08年家用市场的空前大降价,正式这种处于转折阶段的家用投影市场所表现出来的“产业急躁病”。这种病一方面来自于对奥运的良好预期,另一方面来自于对平板普及的羡慕。更为深刻的原因则是没有深刻认识“富人阶段”的重要性和必然性,想通过降价一举跳过这个阶段,进入目前看来根本不可能的人人都有的普及阶段。

一个有关家用投影机的首先应该针对富人市场营销的典型反命题是“如果有钱人都不愿意为你掏钱,凭什么‘穷人’愿意为你掏钱”!

在中国市场更广阔的阶层导入家用投影机产品,厂商应该学习“高尔夫”的成功营销经验。在高尔夫热真正出现之前,人们并不知道高尔夫是什么、更不用说会玩了。但是但高尔夫以一种“上层社会的运动”出现,身披“高档文化”的时尚光环的时候,那些中国的有钱人,无论是知识分子还是暴发户都被征服了。

既然家用投影机短期内(至少4-6年)还是“享受型产品”,那么在营销手段上就必须先享受起来。通过在应用体验和文化层面的营销,并由必要的渠道抵达所谓的上层社会,进而打开家用投影机市场繁荣的大门。

国内家用投影机市场目前最大的问题在于主要消费群体太依赖于“发烧友”,而他们只能是整个社会消费能力的一小部分。这与欧美市场家用投影机产品主要入住“上层社会”形成鲜明对比。“发烧友”群体对于普通消费者并没有“应用示范”意义,或者是这种意义很小。发烧友更多体现的是技术性追求,而不是文化或者生活品位的,而技术这东西是大多数人“不喜欢”去追求的东西。多年国内家用市场的探索也证明,依赖于发烧友的市场种子结构,不可能带来“家用投影机”市场的真正繁荣。

对于,08年家用投影机产品大规模降价后的思考,笔者最想说的一句话就是“去找有钱人吧”,因为这才是这个产业能够成长起来的“正道”。

明基投影机

明基投影机 坚果投影机

坚果投影机 科视投影机

科视投影机 极米投影机

极米投影机 SONNOC投影机

SONNOC投影机 宝视来投影机

宝视来投影机 视美乐投影机

视美乐投影机 当贝投影机

当贝投影机 哈趣投影机

哈趣投影机 WAP手机版

WAP手机版 建议反馈

建议反馈 官方微博

官方微博 微信扫一扫

微信扫一扫 PjTime

PjTime